«Esto ya no se puede llamar vida»: el costo mental de la inseguridad alimentaria en la Cuba de 2025

Foto: elToque

En los últimos años, los análisis académicos y periodísticos han coincidido en situar a Cuba en el epicentro de una constelación de crisis —económica, energética, alimentaria, sanitaria y demográfica— que se entrelazan entre sí y se retroalimentan de forma sistemática. Los estudios han priorizado, sobre todo, la crítica a las fallas estructurales del modelo y al clima de inestabilidad permanente que dichas crisis producen.

La inseguridad alimentaria, energética e hídrica genera impactos inmediatos que afectan directamente la vida cotidiana de la población. Sin embargo, rara vez se aborda un mal más silencioso —pero corrosivo— que se enraíza en la precariedad cotidiana: el deterioro de la salud mental asociado a la inseguridad alimentaria.

Actualmente, la vida de los cubanos se organiza en torno a breves ventanas de tiempo en las que, durante pocas horas, coinciden al menos dos servicios básicos. Con cortes eléctricos que alcanzan en promedio 18 horas diarias, interrupciones en el abasto de agua por lapsos de dos días o más, y la pérdida significativa del acceso a alimentos básicos que afecta al 96 % de la población, los actos más simples de supervivencia son un desafío.

En 2022, el 63 % de los 1 227 cubanos encuestados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó un nivel de felicidad de cinco, o menor, en una escala de diez; el 33 % afirmó no ser nada feliz. Si esa fue la situación antes de que servicios esenciales como la energía eléctrica o el suministro de gas colapsaran en el país, ¿cuál podría ser la percepción de felicidad ahora?

Para responder, pensemos en el conjunto de obstáculos que deben sortear los cubanos para asegurar una de las actividades diarias básicas del ser humano: la comida. Tracemos para ello una hoja de ruta.

Primero —descartando el paso básico de decidir a qué mercados acudir según los ingresos y la moneda que posean—, los cubanos deben asegurarse de que el bloque de la ciudad al que irán tenga electricidad, ya sea para que puedan extraer dinero en un cajero después de una larga cola o para efectuar una transferencia que depende de la cobertura. La falta crónica de efectivo —que el Gobierno achaca a la concentración de las mipymes y que ha tratado de enmascarar mediante un incipiente programa de «bancarización»— es uno de los primeros obstáculos de una larga travesía para conseguir comida en la isla.

Desde la caída sostenida de la producción nacional de alimentos y el alza de precios de los productos importados, la comida que se consigue no es la que se desea, sino la que se puede. Con la pérdida de acceso a productos como la leche, la carne de cerdo o los huevos (con costos que superan un salario o una jubilación mínima), las dietas cubanas han variado de manera drástica priorizando alimentos baratos y de rápida cocción.

Sin energía eléctrica disponible para conservarlos, los escasos alimentos frescos y perecederos que llegan a adquirirse a precios módicos deben comprarse con planificación y cautela, en porciones reducidas para ser consumidas en el día. En ausencia de un suministro de gas estable desde hace meses, las familias cubanas cocinan como pueden.

En La Habana, bajo un racionamiento eléctrico más distendido que en el resto del país, la cocción muchas veces depende de las ventanas de tiempo entre los apagones programados, usando con sigilo hornillas y ollas eléctricas. Sin embargo, debido a la coincidencia de la programación oficial con horarios picos de cocción, muchas familias escogen elaborar de forma conjunta almuerzo y comida, otras se deciden por cocinar pastas, que no requieren de larga duración.

En el resto del país, donde se experimentan cortes de electricidad de hasta 18 y 20 horas diarias, la única alternativa que queda es recurrir a la leña o el carbón (una actividad aún más dificultosa y prolongada), pero no todos los hogares pueden comprar combustibles sólidos ni poseen patio de tierra para manejarlos de forma segura.

La sobrevivencia obliga a comer por la necesidad básica de alimentarse, sin demasiado espacio para gustos, ética o elección. Para ahorrar combustible, se come a temperatura ambiente, porciones exactas para no dejar sobras que puedan corromperse en el calor del verano. En estas circunstancias, son pocas las familias que mantienen algún ritual a la hora de comer, que disfrutan cocinar o compartir los alimentos entre los miembros del hogar, una actividad fundamental para la salud intrafamiliar.

Tanto para la higienización previa como para la cocción de los alimentos, un elemento básico es la provisión de agua potable. Del 79.4 % de la población con acceso a la red de acueductos, poco más de la mitad recibe agua con una frecuencia entre dos y 15 días.

Cuando el servicio hídrico se conecta en un sector residencial, sus habitantes deben retornar o permanecer en casa para aprovechar el suministro. Si el agua llega en horarios nocturnos, muchas personas programan alarmas para levantarse a regar las plantas, baldear e incluso lavar. En zonas donde el agua va cada tres días y solo en la madrugada, los vecinos se organizan en grupos de WhatsApp para avisar cuando llega y cuando se va.

Entre la búsqueda constante de alimentos, las estrategias para su conservación y cocción que permitan aprovechar hasta el último recurso invertido; la recolección, almacenamiento y potabilización del agua; la adaptación a los horarios (o ausencias) de los servicios básicos cabe preguntarse: cuando se trata de comer, ¿queda aún espacio para la felicidad, el bienestar y la dignidad en la cotidianidad cubana?

Hambre y ansiedad en tiempo de escasez

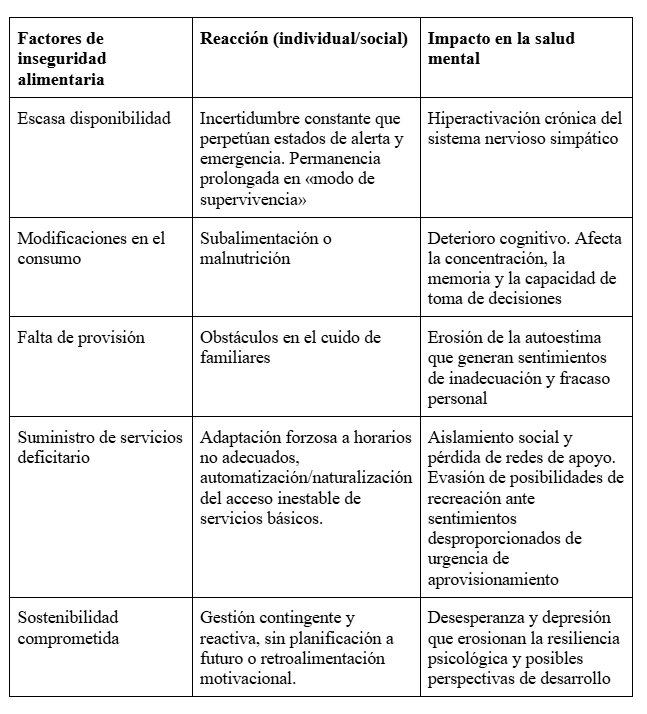

Cuando las dimensiones que sostienen la seguridad alimentaria son insuficientes, afectan directamente el bienestar emocional.

El monitoreo realizado por FMP muestra que la experiencia cotidiana de alimentarse supone una constante renegociación: entre los diversos canales de comercialización (bodegas, agromercados estatales y cooperativos, tiendas recaudadoras de divisas –TRD–, posteriormente tiendas en MLC y mipymes), entre varias monedas (peso cubano, CUC, luego MLC, dólares, euros), entre espacios con distintos grados de legalidad (alegales o tolerados, semilegales e ilegales), entre los servicios básicos que estén disponibles (agua, electricidad, gas para la cocción), entre otras combinaciones. Estos factores configuran una trama compleja en la que la inseguridad alimentaria se convierte en una fuente persistente de angustia emocional.

A la preocupación constante y anticipada ante la posibilidad de no encontrar alimentos básicos, se suma la ansiedad por no poder adquirirlos debido a los costos u otros obstáculos. También están presentes la frustración cotidiana por no contar con medios para conservar, higienizar o cocinar los alimentos; la incertidumbre sobre la inocuidad de lo que se ingiere cuando se recurre a productos de origen dudoso o en mal estado; y la resignación ante la dependencia creciente de estrategias insostenibles en el tiempo.

En relación con cómo se han limitado los medios para la cocción, FMP ha registrado un elevado nivel de emociones en diferentes grupos de WhatsApp vecinales, en los que destacan el hartazgo, la incertidumbre, el enojo y la angustia:

«Por la tarde yo llamé a la empresa eléctrica y expresé mi queja, pero si solo llama una sola persona no le hacen caso, tenemos que llamar todos. Aunque sea incómodo sentarse a marcar y repetir durante media hora, hay que hacerlo porque peor es esto que ya no se puede llamar VIDA. El que crea que está viviendo está equivocado, lo que estamos es enterrándonos todos los días un poco más» (mensaje vía WhatsApp, grupo: localidad habanera bajo protección 18-06-2025).

Otros intercambios explican la desazón cuando quehaceres domésticos comunes se vuelven una hazaña cotidiana e incluso contienen cierto alivio ante una mejoría mínima y pasajera:

«Aquí bloque 2 reportando que estamos en alumbrón. Ya comimos, fregué todo, lavé y colgué la ropa. Me di un baño cabeza y todo y ahora ya me acosté con fresquito. Seguro que cuando pongan la película nos vuelven a sonar otro apagón. Les deseo que tengan corriente pronto. (…) Ojalá hoy podamos dormir bien. Ayer esto fue terrible» (mensaje vía WhatsApp, grupo: localidad habanera bajo protección, 21-06-2025).

A largo plazo, la inseguridad alimentaria desencadena una cascada de efectos devastadores que se manifiestan en múltiples dimensiones de la vida social. El aumento de la violencia y la criminalidad es tan solo uno de los efectos, pero también conviven otros que de forma silenciosa agravan la salud mental individual, así como el funcionamiento de la estructura pública:

La inseguridad alimentaria no se circunscribe a un malestar interno y pasajero, sino que incrementa notablemente la escala emocional, llega a detonar condiciones mentales persistentes tan peligrosas como la ideación suicida, entre otros trastornos psicosociales. Estas tendencias no son de fácil solución. Los patrones de racionamiento extremo, prejuicios y añoranzas alimentarias, entre otras reacciones ante la pobreza material, pueden ser internalizadas y naturalizadas a largo plazo e, incluso, transmitidas a través de generaciones. En conjunto, por los efectos interconectados que generan, estos factores actúan como reproductores de ciclos de anomia social, pobreza estructural y exclusión económica.

Estudios recientes sobre las respuestas emocionales a la inseguridad alimentaria en Cuba advierten que estas reacciones transforman tanto los espacios privados como los públicos. En el ámbito doméstico, se traducen en experiencias del hogar marcadas por el estrés y la soledad; en el espacio público, en calles más vacías y percibidas como inseguras. Estas emociones, además, activan dinámicas sociodemográficas de mayor escala, como la crisis migratoria que, en apenas tres años, ha provocado la salida del 8 % de la población nacional, con impactos colaterales como el envejecimiento acelerado de la sociedad .

Geografías emocionales de la desigualdad: el sentir de los más vulnerables

El impacto de la inseguridad alimentaria en la salud mental se muestra con especial crudeza entre los grupos más vulnerables (residentes en zonas rurales, adultos de 60 años o más, personas con enfermedades crónicas, infantes y embarazadas). En estos grupos poblacionales, a menudo menos visibilizados, estos estresores suelen ser normalizados y silenciosos. En estos casos, la inseguridad alimentaria supera el impacto del ingreso económico como predictor de enfermedades crónicas.

En entrevistas focales, FMP ha constatado la marca emocional de la inseguridad alimentaria en términos cotidianos. Por ejemplo, las comunicaciones entre personas mayores de 60 años a menudo comienzan con el intercambio de información sobre los horarios de los apagones en sus sectores de residencia, las actividades que han logrado o no realizar, los productos que han podido conseguir y dónde han escuchado de la venta de otros, así como de expresiones de inconformidad, desesperación o frustración. Debido a lo limitadas que son las pensiones, la mayoría de los entrevistados describe su alimentación actual con sentimientos como «decepción», «ansiedad», «incertidumbre», «insatisfacción», «tristeza» y «encabronamiento».

«Siento nostalgia de las cosas que antes comía y lo que había antes y eso me pone triste porque me acuerdo y sé que a lo mejor no pueda volver a comer esas cosas. Siento también deseos de tener mi refrigerador lleno como lo tuve hace años que no pasaba hambre, ahora sí se está pasando hambre», comentó un cienfueguero de 78 años.

En casos particularmente sensibles, esta experiencia está determinada por fenómenos más amplios como la apatía social o el vaciamiento de comunidades por la migración. Por ejemplo, ante la pregunta sobre las redes de apoyo para asegurar la alimentación, una habanera de 78 años —que a su vez cuida a su esposo encamado— afirmó:

«No intercambio con nadie, la única persona que me ayuda con algunas cositas es una enfermera que antes vivía al frente de la casa (…). Nadie en la cuadra habla con nosotros, nadie se mete en la vida de los demás. Eso es algo que se ha perdido, la solidaridad, el contacto vecinal. La gente, cuando ve personas con necesidades, huye; hay muy poca empatía, porque todos están igual de mal».

Aunque esta no ha sido una experiencia común en todos los entrevistados, las personas en condiciones médicas vulnerables o los adultos mayores que viven solos o con otros ancianos son quienes sufren de manera más aguda la sensación de aislamiento y angustia. Una cienfueguera de 71 años comparte la frustración implícita en la adaptación alimentaria por necesidad:

«Preocupación constante. A veces no hay nada para cocinar. Otras veces viene algo a la casilla y las colas son de más de 24 horas, para lo poco que viene. El cubano vive preocupado o en las colas (…). Hay que comer lo que hay y no lo que uno quiere».

En otros segmentos vulnerables, la situación tiende a ser similar. Sobre las repercusiones de restringir la dieta durante el embarazo, una gestante habanera de 31 años comenta:

«El proceso del embarazo en Cuba se vive con mucho estrés, aunque por la parte genética todo va bien, existe mucha presión por parte de los médicos de la familia. Alimentarse es primordial, en Cuba la cuestión de los alimentos cada vez es peor (…). Imagínate mantener un embarazo saludable con esta dieta. En el mercado negro las cosas aumentan de precio de un día para el otro y a veces las cuentas no dan, hay que inventar para poder llevarse un plato de comida a la boca».

El malestar relacionado con la inseguridad alimentaria también puede constatarse en los infantes. En entrevistas a padres y cuidadores sobre la alimentación escolar, una madre habanera de 37 años comentó:

«Esa fue una de las razones por las que yo saqué a J.N de la escuela. Él no comía y me acuerdo de que me llamaron que había vomitado porque estuvo mucho tiempo en ayunas en la escuela. Incluso ese día le había mandado el “plato fuerte” y no quiso acompañarlo con el arroz de la escuela porque le dio asco. Y estuvo sin comer y vomitó por la tarde de tanto tiempo así, con problemas gástricos».

Apuntes finales sobre el análisis cruzado entre salud mental e inseguridad alimentaria

A la luz de las evidencias analizadas, FMP considera oportuno alertar sobre los múltiples impactos que puede tener la inseguridad alimentaria en la estabilidad psicosocial de los cubanos.

Los cubanos navegan diariamente incertidumbres múltiples sobre cuándo podrán acceder a agua potable, a energía eléctrica, a combustible o a alimentos saludables. También modifican dietas y rutinas para poder acoplarse medianamente al fragmentado estado de la vida en la isla. Ante la inevitable frugalidad que padecen muchos de los entrevistados, la única opción a la mano ha sido normalizar la precariedad.

Estas experiencias repetidas en el tiempo transforman las dinámicas comunitarias, influyen en las relaciones sociales más cercanas y restringen percepciones de futuro y crecimiento personal. El acceso limitado a los alimentos saludables y a los servicios estables con qué elaborarlos perpetúan los ciclos de pobreza, mantienen la prevalencia de enfermedades carenciales y condiciones de salud relacionadas con la subalimentación; lo cual representa a largo plazo grandes desafíos poblacionales que se prolongan a través de generaciones.

FMP invita a un abordaje integral y simultáneo de la seguridad alimentaria, que incluya tanto el bienestar y la capacidad física, como la autonomía y las emociones en las decisiones alimentarias y el fortalecimiento de las redes sociales que rodean las prácticas de autodeterminación en torno a la alimentación.

Ignorar el impacto emocional de la inseguridad alimentaria significa perpetuar su violencia silenciosa contra la consecución de una vida digna.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

país. Garcia