Rolando Sánchez Mejías (Holguín, 18 de junio de 1959) sentía que se estaba pudriendo en Cuba. No podía salir de la isla. No podía moverse con libertad dentro del territorio nacional. No podía acceder a las instituciones culturales. No podía dar charlas ni trabajar ni escribir de manera pública. La claustrofobia era plena; también, las incertidumbres, las presiones, los chantajes, la idea persistente de que un día podía amanecer de camino a una prisión del régimen.

«Me había convertido en un cuervo, un ave de mal agüero», escribió una vez.

Su trinchera había sido literaria, pero eso no importa si desde esa literatura se cuestiona, se combate, se desafía al Gobierno que pretende controlar cada pieza humana, incluida la capacidad de pensar libremente. No importó en lo absoluto que Rolando figurara entre los más destacados e importantes autores de su generación; no importaron sus libros, sus contribuciones, sus ideas. Desde el momento en que señaló con el dedo y habló alto en contra del totalitarismo cubano fue expulsado de la isla. Fue expulsado —aunque eso sea un imposible— del imaginario y de la realidad del país que le pertenece y al cual pertenece.

Rolando había fundado en 1993 el grupo Diáspora(s) —y la revista homónima poco después—. Diáspora(s) comenzó a circular en Cuba a partir de 1997 y cesó en 2002. Fue la única revista literaria de ese período que actuó bajo lógicas independientes de producción y distribución, por lo que representa un caso de agencia dentro de un espacio público muy controlado.

La escritora cubana Idalia Morejón ha escrito que Diáspora(s) articuló sus acciones «en un gesto que trasciende a la autoridad de un Estado reacio a las rupturas. De manera inversa a la lógica del reconocimiento institucional del arte y la literatura, podríamos sugerir que la experimentación estética en Diáspora(s) funciona como dispositivo de la praxis política. La conciencia política del proyecto es altamente codificada, pero transparente en su “terrorismo”; concentra sus procedimientos de escritura en la producción de textos fuertemente cifrados por lo político, fortalecidos en la creencia de que el individuo se encuentra, a la manera kafkiana/ deleuziana, solo e indefenso ante la ingente maquinaria del Estado».

La maquinaria del Estado fue eficiente, entonces, en moler la carne y los huesos y los órganos de Rolando, quien se exilió en España en 1997. Actualmente, reside en Barcelona.

¿Cómo ocurrió su inserción en lo literario?

Hay que ir a los orígenes, en este modesto caso, a los modestos orígenes de uno. Empecé a leer muy temprano, a los 5 años más o menos; y cuando digo leer cualquier libro tomaba a fondo la importancia de «leer», como cosa seria; no creo que fuese solo el contexto escolar, aunque contaba con dos excelentes maestras seguramente graduadas antes de 1959. Ellas llevaban en sus bolsas pequeños libros de cartoné, viejitos, y a la hora de la lectura lo repartían en grupo, y como eran libros de aventuras, los niños se concentraban muy bien.

Hablando de imaginación —su naturaleza y variantes— y las formas no culturales de exacerbarla, para mí fue decisivo, supongo, que mi padre me llevara con él a trabajar cuando yo tenía unos 7 años a su fábrica, en la que además de procesarse la carne se hacían embutidos, y desde que uno entraba en la parte del corte y desguace, en mesas largas de losa blanca, tenía que ponerse botas de goma para navegar en aquel río de sangre, vísceras y linfas. Pero yo me sentía feliz allí, en aquel ambiente; ni siquiera en los primeros días estuve desalentado por el olor crudo a muerte y vida a la vez, dulzón, ligeramente ácido; las vísceras brillaban sobre la mesa, y creo que a los obreros hasta les gustaba sacudir sus botas en los charcos.

¿Era aquello parte de la imaginación, aunque no sucedía en los libros? Desde pequeño me preguntaba mucho si todo aquello que vivía era realidad dura y pura o si también había diversos tipos de imaginación, que de cierto modo eran tan reales como las piedras. No me refiero al sueño, que de por sí tenía su propia materia, de la que uno entraba y salía. Pero me fue interesante advertir en aquellos años que la cavilación, un compuesto de observación desinteresada y de observación obsesionada, lo mismo de una percepción acerca de las cosas visibles bailando con las invisibles, que de una risita contenida a la par de una seriedad no aprendida, podía formularse como aspecto a desarrollar o madurar mientras la infancia te iba abandonando, y nunca se sabía a qué camino estabas destinado mientras ocurría el abandono y cruzabas nuevas puertas de la vida.

Usted publicó en Cuba los siguientes libros: Collage en azul adorable (1991), La noche profunda del mundo (1993), Cinco piezas narrativas (1993), Escrituras (1994), Derivas I (1994). ¿La aparente interrupción de sus publicaciones entre 1994 —un año después de constituido Diáspora(s)— y 1997 —año en que sale de la isla— pudo deberse a su protagonismo en el grupo y otros sucesos que molestaron al poder o a cuestiones intrínsecamente literarias?

A decir verdad, escribo poco. Me explico. Vivo entregado a la literatura, desde el inicio... se escribe, además con otras muchas cosas, con el aparato motor (manos, brazos, piernas, y todo lo que se imbrica a lo motor, pues lo motor —algo así como la voluntad a lo Schopenhauer— es el cerebro y la voluntad como deseo que al escribir se hace con TODO el cuerpo; esto forma parte ineludible de lo que entendemos por Imaginación). Para mí, el sueño, soñar o no soñar, son experiencias que creo van a la escritura, la desvían, la enriquecen, la paralizan, ayudan a escoger el mejor camino o a desechar el peor. Luego, la lectura.

Uno debe sentir un respeto muy grande por Dante, El Viejo Testamento, Shakespeare, Dumas, Victor Hugo, Balzac y otros. Luego, en la tradición castellana, estudias y lees con deleite cómo fue variando, endulzándose o endureciéndose —según el caso— la prosa castellana desde las jarchas y las cantigas de amigo, y la poesía popular castellana o gallega antigua; luego el paso que da Manrique con las Coplas a la muerte de su padre, verso duro, de piedra y madera, pero que avanza como un río (que va a dar en la mar) los poquísimos poemas de San Juan de la Cruz, posiblemente los más grandes y perfectos de la lengua, y el rodeo con que Fray Luis abriga la lengua, le tiende un manto activo a la hasta ahora menos dúctil poesía greco-latina, preparando el gran y definitivo camino que alza a sus espaldas Garcilaso, dejando aparecer riachuelos, tenues cantos, deslizamientos finos de cuerpos, y la rima y el tono y el ritmo y la musicalidad, pajarillos, manos dobladas, luz, ausencia de voz castellana que se erige de cierta manera como poder… Luego, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Santa Teresa y su prosa de minucias y a la vez enérgica.

Explico lo anterior, pues supongo que cuando retomo el acto de escribir —en mi infancia lo hice, pero muy contadas veces, breverías— a finales de la década de los ochenta en Cuba, apenas conocía la tradición de literatura cubana; otros de mis contemporáneos sí la conocían. Sin embargo, estuve varios años inmerso en la tradición literaria latinoamericana, lo mismo en poesía que en ficción, lo cual me garantizó un contacto asiduo con poetas y prosistas que conformaron las diversas vanguardias y posvanguardias de aquellos países; la prosa de Juan Carlos Onetti, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Salvador Elizondo, Leopoldo Lugones, Idea Vilariño, Felisberto Hernández, el gran grupo de poetas mexicanos hasta Octavio Paz —Villaurrutia, Gorostiza, Velarde…—, los brasileños… También la prosa ensayística de Alfonso Reyes fue crucial para mí, por la calidad de la prosa en sí, y por los asuntos tan disímiles que desarrollaba con encanto y sabiduría. Por otro lado, incurría en la poesía de los norteamericanos, W. Stevens, W. C. Williams, Ezra Pound y la poesía y ensayo tan lúcidos de T. S. Eliot.

A la par, voy conociendo la obra de José Lezama Lima y Virgilio Piñera y Alejo Carpentier, junto a la de Calvert Casey y Lino Novás Calvo, y así.

Otro aspecto: mi infancia, en cuanto a estudios, fue muy concentrada. A los 10 años estuve becado un año en el Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Un año muy duro. Férrea disciplina. Desde las 5:45 a. m. nos daban el de pie, tal y como estábamos, y corríamos una hora por un enorme terraplén lateral al mar.

Luego, un año de secundaria básica, y de ahí, cuatro años a estudiar Tecnología Química, que finalmente pude desarrollar en una fábrica, y luego en el ejército durante varios años.

Cosa paradójica, todo eso, toda esa variedad, de cierto modo me ha servido para escribir, para lo cual sirve un bar, sembrar un campo, etcétera. Eso sí, debes cultivarte como si fueras a la luna. La literatura es un arte que depende de la vida, de tus obsesiones personales, tu visión mental de las cosas, tu «personalidad», y de determinada inmersión en la literatura, pues el aprendizaje de las palabras, incluso de aspectos literarios que no son solo palabras, depende como piedra central en tus lecturas.

Escribir, para mí, no es un acto público, y no sé ni siquiera si privado, pues lo privado no carece de lo público, de los rituales y amenazas ajenos; entonces está la soledad, que es magnífica para escribir y otros menesteres relacionados con la imaginación y la cavilación, pero en verdad, a pesar de su fuerza, y gracias a su fuerza decisiva en la creación en general y mucho más en la creación literaria, la naturaleza de la soledad no es única, es como si cada escritor necesitase crear su propia soledad.

Además, hay una parte de la Literatura —y no me refiero a los anclajes necesarios de la escritura con experiencias que se cumplen en lo externo— que ocurre en lo que se ha denominado con más o menos fortuna el campo literario, en el que cierta política de la literatura, por llamarlo de algún modo, con sus tendencias, tradiciones, grupos, revistas y periódicos, formulan una especie de lucha cuyo empeño es regular, inmiscuirse, dictaminar, destruir, edificar, otorgarle un sentido casi político para que el sueño sea implementable, discernible, operable: la Literatura como dictum emanada del poder. Sin embargo, aún con sus reparos, la dinámica de sustracción o desplazamiento, en determinados casos, crea cavilaciones curiosas, un género de imaginación en lucha con la originada por el escritor.

Respecto a DIASPORA(S), que primero fue grupo durante unos años y luego hasta el final revista y grupo, supongo que nace, sobre todo, de una pulsión interior de escritura, es decir, no nace solamente (incluso es su aspecto secundario, al menos en nuestro caso) como artefacto público literario, como un grupo más atento a lo que se dirime como querella en el campo literario con sus instituciones. Antes de que el grupo surgiera como entidad más o menos organizada —cuando aún éramos un grupo de amigos conversadores y determinados a escribir a pesar de cualquier dificultad— ya leíamos lo que leíamos y ya escribíamos —mal, regular o bien— el tipo de cuento breve y de poesía que queríamos escribir, pues, repito, al revés de otros escritores de la isla, tuvimos un aprendizaje de lo literario, de las potencialidades de la escritura, en un contexto básicamente iberoamericano e internacional, lo cual no quiere decir que no conocíamos ni nos preocupaba la tradición nacional cubana ni nuestros mejores contemporáneos cubanos.

Además de ese factor iberoamericano, la literatura moderna y no tan moderna mundial estaba en nuestros objetivos. La relectura de Kafka, el conocer a Robert Walser, el impacto de las novelas de Thomas Bernhard, los libros de ensayos de Valery, la nueva poesía norteamericana a partir de Stevens, W. C. Williamas y H.D. —Olson, Lorine Niedecker, Paul Blackburn, William Everson y otros—, Freud y Blanchot, Foucault y Deleuze.

¿Qué es la tradición? Buena pregunta. ¿De qué experiencias se hace la tradición y, por otro lado, hasta qué punto puedes modificar dichas experiencias para abrir un determinado camino a tu poesía o ficción? Además, surge la inquietud de si esas experiencias pasadas llegan a ti de la misma manera que llegarían a un escritor de la década del veinte del siglo pasado en Cuba. La tradición no es un almacén. No es un bazar turco aunque tiene similitudes con las picardías que surgen en la compraventa en un bazar turco. Pero la tradición se emboza en academia o se disfraza de tiempo sacramental. También sucede que si uno estima que la tradición literaria de su país tiene serios problemas que resolver, para los cuales no queda tiempo, entonces el enfoque es doblemente arduo. ¿Es más decisivo para un escritor cubano en cierto momento de iniciación y maduración de su obra y conceptos creativos —manteniendo a Virgilio Piñera, Alejo Carpentier y José Lezama Lima como ejes capitales de su tradición nacional, si viene al caso, y la obra de ficción de Jorge Luis Borges, Thomas Bernhard, Eudora Welty, Roberto Arlt, Macedonio Fernández, Flanery O Connor, Juan Carlos Onetti, o la poesía de León de Greiff, W. Stevens, Octavio Paz, César Vallejo, López Velarde, Huidobro, el pensamiento de Maurice Blanchot, Wittgenstein, el mejor Freud (como aquel de «Lo siniestro», por ejemplo) y muchos otros contemporáneos y no contemporáneos—?

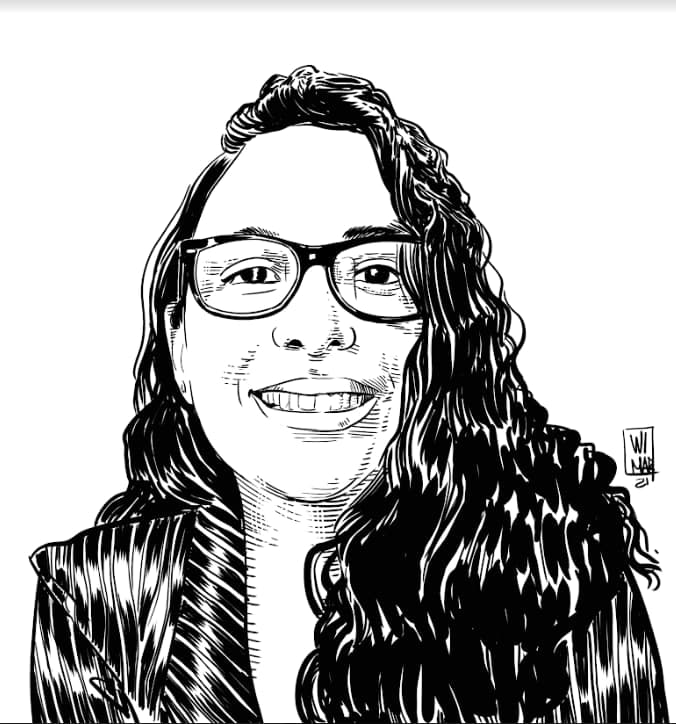

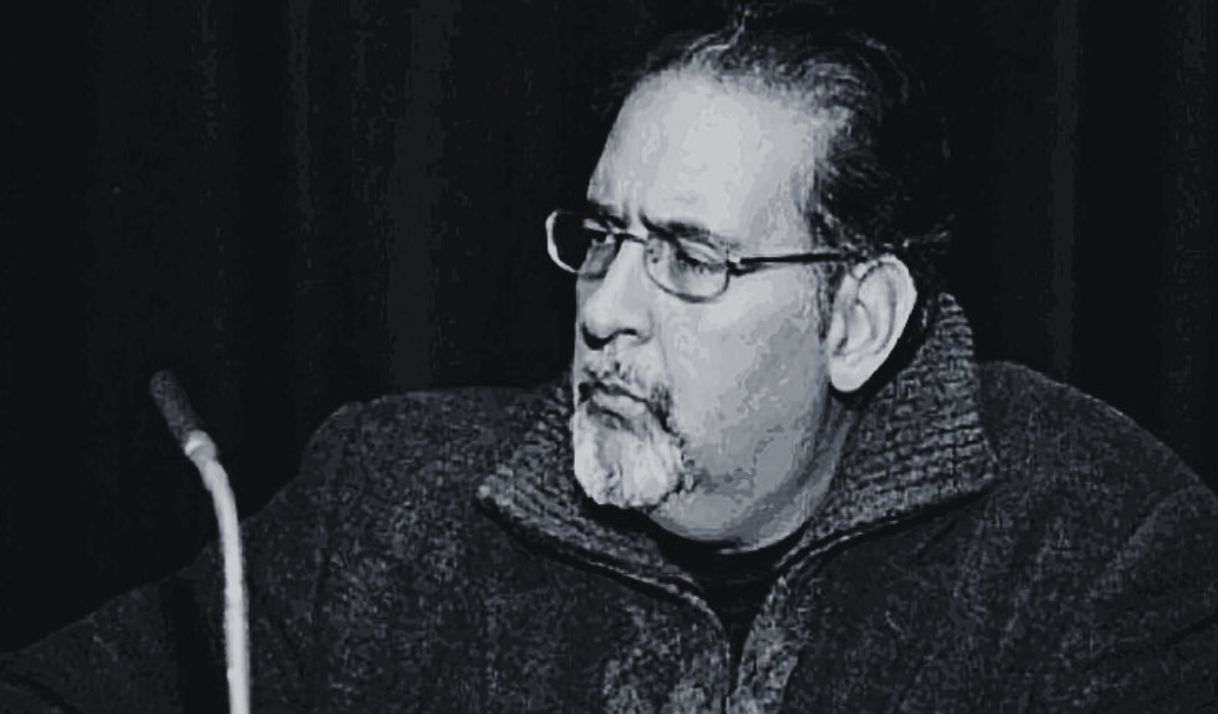

Foto: tomada de Facebook.

Otro aspecto: ¿cuál será tu «relación» con la tradición literaria de tu lengua? ¿Apenas existirá para ti o tratarás a poetas y prosistas como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Sem Tob, Garcilaso, Quevedo y Góngora, el Cancionero, Manrique, las jarchas, como literatura bella pero muerta o si no muerta demasiado resistente a ser reutilizada? Te toca someterte a esos grandes, pero también te toca llevar a ti (si tienes suerte) ínfimas porciones asimilables a tu estilo, que se tejan a lo que deseas como estilo.

En todo eso, modestamente, pensaron los escritores de DIASPORA(S), cada uno con su propia pulsión y voluntad de escritura, pero mirando a todos lados, pues la clave, si estabas avisado, podía venir lo mismo de un cuento de Hemingway, de un fragmento o aforismo de Wittgenstein, de la especial visibilidad y ficción poco directa de El reino de este mundo y Concierto barroco, de Carpentier, con razonamiento de la lengua narrativa, la ficción aleatoria y con desmesura de la lengua de José Lezama Lima, el expresionismo metafísico y semi conversado de Macedonio Fernández, la lengua dura como piedra, y afilada, a la vez muy física y conceptual, del guyanés Wilson Harris en El Palacio del pavorreal, los movimientos súbitos que quebraban el verso y el sentido —dejando, sin embargo, quieto el dolor, la experiencia, los retazos de vida— en Trilce de Vallejo… El expresionismo farsesco que comunicaba a narradores como el cubano Virgilio Piñera, el austriaco Thomas Bernhard, el polaco Bruno Shulz, el suizo Robert Walser, la brasileña Clarice Lispector y fragmentos grotescos del cubano Lezama Lima.

Asimismo, nunca hay que olvidar que el grupo y revista hacen su labor en un espacio literario aherrojado por el totalitarismo. El totalitarismo cubano, desde 1959, ha estorbado la plenitud de las letras en Cuba, ha cercenado muchísimas posibilidades grupales e individuales, sobre todo en el descubrimiento de nuevas posibilidades de escritura, de escribir y liberar la imaginación (no hablo de la fantasía, sino de la imaginación como experiencia intrínseca de lo literario y el arte, la mente y la vida, el carácter y lo espiritual) y la voluntad de imaginación. Mata esa voluntad, esa volición, ese deseo, pues tiende barreras, vigilancias, cortapisas, en un contexto insular super controlado, incluso en las regiones de la imaginación.

También hay que considerar que lo mismo en el cuento breve como en el poema, se lograron textos de los cuales no tenía noticia la literatura cubana. Creo que una parte de los escritores que se adscribieron al Grupo/Revista DIASPORA(S), vista su escritura, fueron reveladores (y lo digo con total modestia), en cierto sentido, para la ampliación de nuestras maneras de escribir y enfocar la experiencia literaria.

¿Cuál fue la relación de Rolando Sánchez Mejías con PAIDEIA?

Fue tangencial, en lo que respecta al grupo u organización. En esos meses yo andaba preparando la idea del grupo DIASPORA(S), y quería ocuparme solo de llevar a cabo ese objetivo. Por otro lado, a algunos de los que organizaban-dirigían PAIDEA no les tenía demasiada «confianza», digo confianza en el sentido de que descreía de su fuerza sostenida por un largo período de tiempo como para llevar a cabo dicho movimiento. Hablo de confianza política (política como el arte de implementar y llevar a buen puerto una idea o un programa), pero realmente éramos amigos y antes y después de PAIDEIA nos sentíamos como «compañeros de ruta».

También me parecía que las conversaciones o intercambios con diversas representaciones del Estado cubano no iban a llevar a ningún lado, solo a pequeñas cosas sin peso. Pero fue un movimiento o intento de movimiento muy bien calibrado y no exento de cierto grado de voluntad (que a los pocos días de su surgimiento estaba siendo minado muy previsiblemente por la Seguridad del Estado, incluso con la participación de artistas y escritores que pertenecían a PAIDEIA y que creo eran «enviados» del Estado para «perturbar», incluso socavar el movimiento desde dentro). Voluntad de la que suelen carecer los movimientos de este tipo en nuestro país, pues lidiar con un sistema totalitario es tremendamente difícil, sumado a que muchas veces los cubanos tomamos las cosas un poco a la ligera.

En 1990, cuando a César Mora lo ubican a laborar en el Centro Nacional de Cultura Comunitaria, una de las prohibiciones que tenía era encontrarse o hablar con usted. ¿Conoce el porqué de esa prohibición? ¿Trabajaba usted allí como castigo?

Bueno, en realidad no estaba «castigado», sino totalmente «vigilado», que es una de las formas de «castigo» (risas)... Pero quizá creían que yo tenía «salvación». ¿Acaso el Estado no es el mejor sucedáneo terrenal de Nuestro Salvador celestial? Desde el lugar que yo tenía como especialista literario, había elaborado un programa de cómo cambiar el sistema literario del país. Es decir, los mecanismos de selección de jurados, la no injerencia de la Seguridad del Estado (toda ella y en particular el departamento dedicado a la «vigilancia y atención» de los escritores), la creación de periódicos, revistas y pequeñas editoriales completamente libres del control estatal. Me dio tiempo a enviar una parte de dicho programa a cada provincia del país.

César Mora fue un caso singular. Lo habían traído directamente desde Moscú, donde llevaba años estudiando (lo expulsaron por perestroiko/reformista del régimen cubano de un grupo en Rusia) y literalmente esposado, en el avión. A los tres días, el ministro de Cultura, que conocía al padre de César, como para hacerle un favor y «reeducarlo», lo envió a mi centro cultural. Lo primero que le advirtió el director del centro fue que no podía acercarse a mí, mucho menos cruzar una palabra conmigo. Pero la casualidad dio que nos topamos en uno de los pasillos (¡Alá es Grande!) y me preguntó: «¿Eres Rolando Sánchez?». Y yo: «¿Eres César Mora?». Y nos fuimos directamente a un cercano parquecito del Vedado a charlar sobre política y sobre ¿Qué hacer? en el contexto cubano, como se titulaba el librito/libelo de Lenin.

Al día siguiente, el director se lo llevó en avión a las provincias orientales. Uno, para separarlo de La Habana y de compañías como la mía; dos, para que conociera la «otra» realidad cubana que supuestamente César Mora nunca había conocido porque estuvo varios años en Rusia. Como si César no conociera los barrios de La Habana (risas). En la actualidad, es uno de mis grandes amigos, una persona difícil de hallar por sus valores, su carácter, su sentido del humor, su autoformación libresca. De mí, qué contarte. A la semana prescindieron de mis obsesivos servicios por la redención cultural y política (risas).

¿Puede narrar en qué consistieron los performances que realizaron luego de constituido formalmente el grupo Diáspora(s) en 1993? ¿En cuál de ellos y de qué manera apareció la censura o la vigilancia estatal?

Recuerdo específicamente algunos «performances», por llamar de algún modo a aquellas meditadas y a la vez disparatadas presentaciones poéticas. En primer lugar, cuando Carlos A. Aguilera y yo leíamos en público poemas nuestros (en lecturas digamos normales, no performativas), el modo de leerlos, el empleo con variaciones de tono y ritmo de los versos, las gradaciones de la voz, etcétera, tal vez constituyeron los primeros «performances». Otro ocurrió en el teatro García Lorca, participó el grupo completo. A mí me tocaba ir cortando las palabras y «versos» según el golpe de un cuchillo gigante que portaba un joven altísimo, enmascarado como un verdugo, y los golpes caían sobre la madera. También recuerdo al escritor Rogelio Saunders leyendo vestido de romano, con toga y todo, su poema «Quintiliano ante el foro», una diatriba contra el régimen totalitario cubano, pero desde una retórica paródica o seriamente romana.

Otra fue en el Palacio del Segundo Cabo, donde radicaba el Instituto Cubano del Libro y la editorial principal del país, Letras Cubanas. Allí leímos el grupo Diáspora(s) y, en mi turno, mientras leía con voz «marcial», arrojé unas botas viejas militares (rusas, de las que usaban los militares en Cuba, y las que se utilizaron en las dos guerras de África, Angola y Etiopía). Recuerdo que un grupito de escritores oficiales (tenían 50 o 60 años, y estaban muy bien posicionados en la nomenclatura literaria oficial) me dijo entre risas: «¡Caray! Si “eso” ya se hizo en el Surrealismo!». Yo les respondí: «pero no se hizo justo en los años en que vuestro comunismo se va a caer a pedazos». Acabaron las risas.

Otro performance muy curioso fue el que hizo en solitario el Carlos A. Aguilera basándose en un poema suyo. Fue en un saloncito como de danza y teatro, y a medida que se oía el poema grabado, el poeta se desplazaba como si fuera una rana (o un animal extrañísimo, más exactamente), suerte de contorsiones. Me sorprendió que soportó tal esfuerzo físico unos 40 minutos. Fue un gran performance, tal vez el mejor de los que hizo el grupo. Esto de los performances fue en la etapa inicial.

¿Cuál era el contenido de las conferencias —y dónde se realizarían— que la Seguridad del Estado les eliminó?

A mí personalmente se me prohibió todo tipo de viajes, fueran al extranjero, fueran dentro del país, a eventos o invitaciones en las provincias; incluso, no me estaba permitido el paso a las instituciones literarias de La Habana. Así que lecturas y conferencias estuvieron completamente eliminadas de mi quehacer.

Salí de Cuba y no he vuelto (ni siquiera cuando pedí enterrar a mi madre), pues estoy en un «listado» que impide mi entrada. Uno se acostumbra a todo o a casi todo. El resto de los escritores de Diáspora(s) tuvieron algunos percances con el tema de las lecturas y las conferencias. La Seguridad del Estado, el departamento que se ocupaba y se ocupa de los artistas y escritores, junto con los psicólogos y psiquiatras que pertenecen a dichos departamentos, actúan con un mecanismo bien regulado, con los burócratas de las instituciones literarias y culturales y, por supuesto, con los funcionarios del Partido Comunista. A veces se actúa rápidamente y sin tanta consulta. Otras, parcialmente. Y así.

Sé perfectamente que los libros que yo leí en la Biblioteca Nacional durante muchísimos años fueron clasificados en mi «expediente» y se tenían en cuenta para averiguar qué intenciones verdaderas podía tener en la política o en el contexto intelectual y personal, y también ayudaban a conformar un «resumen médico» de mis «obsesiones» (risas), ligadas a mi forma de ser o actuar en esta o aquella circunstancia.

¿Puede referirse a la incertidumbre moral e institucional que vivió o presenció en Cuba durante las décadas de los ochenta y los noventa, de las cuales ha dicho que solo son comparables a la de la década de los setenta? ¿A su entender cuál es el sentido comparativo?

Algunos años de la década de los ochenta, atendiendo a la miseria material, fueron un poco mejor que la década de los setenta, de los noventa y, por descontado, de la actual, que ya es el colmo del cinismo y la super miseria material. Lo de la década de los ochenta se explica por la fuerte inyección de dinero y ciertos productos alimenticios, que no era nada gratis, pues Cuba a cambio tenía que librar las guerras africanas y la introducción de guerrillas en América Latina, pues a la URSS —según las reglas de las potencias mundiales en esos momentos— les estaba vedado ese tipo de acciones militares. La década de los setenta fue tiempo de gran penuria económica (mi familia lo vivió directamente) y de represión. En la década de los noventa surgió ese eufemismo de «período especial» (a raíz de la caída del campo socialista, entonces ya no hubo inyección de dinero y productos, mostrándose la verdadera cara del sistema económico cubano, un animal perfectamente disfuncional). Ahora mismo, parece que todos los récords de miseria económica han sido batidos. Y los récords de cinismo, cosa difícil de superar en las etapas ocurridas en 66 años.

¿Cómo ocurrieron sus expulsiones, a las que ha calificado de «deshonrosas», de la UJC y del Ministerio de Cultura?

Muy sencillo. Escribí un programa de cómo democratizar el sistema en todos los ámbitos, político, cultural, etcétera, lo expuse en público y ahí terminó todo. Recuerdo esa frase: «expulsión deshonrosa», que fue un acto público.

Cuando ha narrado que tras editar con el equipo de Diáspora(s) a Paz y a Kundera, entre otros, y repartirlo por las provincias cubanas le «fueron arriba» y el Estado lo anuló ¿Cuáles y cómo fueron los sucesos, o ejemplos, de esta anulación en específico?

Para ser más exactos, a Octavio Paz, Milán Kundera, Umberto Eco y algún otro filósofo moderno que ahora no recuerdo, los edité por mi cuenta en una especie de folletos que envié a los municipios y provincias del país. Eso también fue una de las causas de la «expulsión deshonrosa», pues Paz y Kundera (y no recuerdo si Umberto Eco en esos años, creo que envié un texto suyo sobre la literatura en general) estaban totalmente prohibidos en Cuba.

La revista/documento DIÁSPORA(S) posteriormente tuvo otros mecanismos de repartición, no por correo, sino a través de personas. Y como revista realizada al «margen» de las instituciones del Estado, incumplía las leyes. Varias veces nos lo hicieron «llegar», era prisión tanto por el mero acto de editar y reproducir, añadido el contenido de la publicación.

Mapa imaginario se imprimió, en 1995, en colaboración con la Embajada de Francia. ¿Existió algún otro compromiso de editar la antología en una institución cubana? ¿Qué sucedió finalmente con Mapa imaginario?

Mapa imaginario fue una antología de poesía cubana del panorama de aquellos años y la primera intención era publicarla a través del Instituto Cubano del Libro con el apoyo de la Embajada de Francia. Pero, tal vez al ver el prefacio de la antología y la «deriva» político/intelectual de algunos de los poetas antologados, el Instituto Cubano del Libro abandonó su participación y la asumió la Embajada francesa. Por supuesto, el libro no fue aceptado en la distribución nacional y hubo que repartirlo por vías personales.

¿Qué temas se discurrían, por su parte, en el panel de la Uneac en el cual Fernando Rojas interviniera para decirle que se trataba de un panel sobre literatura y no sobre política?

A ese panel fuimos invitados algunos miembros del grupo DIÁSPORA(S) junto a otros escritores. De pronto, poco a poco, recuerdo que comencé a desplazar suavemente los temas del panel al problema «ideología/literatura» en Cuba. Los demás escritores de DIÁSPORA(S), desde las teorías contemporáneas acerca del poder (y colocando ejemplos concretos de lo que sucedía en nuestro país), comenzaron también a «fustigar» (en términos teóricos, pero asimismo muy prácticos) el susodicho panel.

Y ahora viene el sainete cubano: el vicepresidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, el pseudo escritor Miguel Barnet, subió corriendo las escaleras al piso en el que estaba el presidente, funcionarios y agentes de la Seguridad del Estado, gritando, como un poseso, que los de Diáspora(s) estábamos «tomando» la Unión de Escritores y su edificio. ¡Caray!, ni que fuéramos Manzanita (líder del ataque) y el resto de los asaltantes al Palacio Presidencial en La Habana que buscaban eliminar al presidente Fulgencio Batista, año 1957. Ni por asomo. Pero bueno, cada uno «lucha» o patalea con las armas que la Gracia de Dios y Todos los Santos o la mera vidita que se le ha deparado les ha concedido. ¿Usted ha visto luchar a un gato con un perro? ¿O a una mujer con sus uñas largas? ¿O a un cojo con un bastón? Hay tácticas infinitas en nuestras míseras existencias, señorita mía.

Un artículo de El País alega que sus colaboraciones con Encuentro de la cultura cubana fueron las «razones políticas» por las cuales la rectora del Instituto Superior de Arte mutiló la muestra de poesía que se publicaría en la revista Cúpulas de esa institución. ¿Fue solo por ese motivo? ¿Qué le comunicaron al respecto? ¿Cómo lo vivió?

Me comentaron personas cercanas a esa revista, Cúpulas, que ya existía una especie de «circular» en el que se decía que ni mi «figura» (no lo digo en tono pretencioso) ni mis textos literarios podían ser divulgados en el país, sea por revistas, libros, invitaciones a ofrecer lecturas y charlas, incluso la prohibición, como comenté anteriormente, de no entrar ni en coche ni caminando ni levitando a instituciones culturales de la Patria.

Pero la dirección de Cúpulas, que era una revista del Instituto Superior de Arte, parece que se enteró media hora después, pues habían editado no sé si 1 000 o 2 000 ejemplares, los cuales fueron «sacrificados» por los poemas míos que iban en el número. A mí, ese tipo de noticias me daban entre cierta tristeza (no tanto personal, que también la sentía, claro, sino por el destino a que estábamos condenados como país). Asimismo me daba un poco de risa, pues eran situaciones «absurdas», dramático/cómicas, como ver a una directora y a sus acólitos haciendo desaparecer el cuerpo del delito.

En «Carta abierta. Ser intelectual en Cuba: ficción (o realidad)», usted narra acerca de una «censura parcial de los libros de narrativa de los premios organizados por la Unión Nacional de Escritores, y dos libros de la colección Pinos Nuevos del Instituto Cubano del Libro». ¿Cómo supo acerca de estos episodios?

Lo supe por los propios autores, a quienes les habían extirpado cuentos, poemas o fragmentos de ensayos, de los libros que habían presentado para dicha edición.

En 1996 usted no puedo asistir al seminario «La Isla entera», al impedírsele volar a España, ¿Puede narrar cómo conoció de la prohibición?

No recuerdo bien cómo fue la cuestión exactamente. Pero yo ya era un «ruido» en Cuba en el contexto intelectual y seguro pensaron que como «vocero» en un encuentro internacional entre cubanos, el «ruido» se amplificaría. También creo que el encuentro estaba concebido para que ciertas generaciones hicieran las «paces», personas que antes eran amigos y colegas de letras y que la política y el exilio los separó.

El evento, además, estaba concebido para que surgieran muchas lágrimas y abrazos con fotos o sin fotos, ¡qué lindos son los cubanos!, ¡qué capacidad de perdón tienen, miren como se reconcilian en nombre de la Patria!, ¿qué bonito, no? Ahora mismo se me descuelgan dos lagrimitas con algún aire de sublimidad redentora.

Usted ha escrito que se marchó de Cuba «por cuestiones políticas, pero también personales» y que los últimos años que vivió en el archipiélago «fueron de censura personal, y muy opresivos desde el punto de vista cultural y económico». ¿Pudiera comentar acerca de ello?

¡Qué años aquellos! Tuve que hacer malabares para encontrar alimentos para mi familia, dos hijos, mi esposa y la abuela de 90 años de mi esposa. Día tras día. Pero eso lo hacía cada cubano. Luego, si no podías publicar ni dar lecturas ni charlas «retribuidas» y si me estaba vedado viajar a eventos en los que sería retribuido, y si se me estaba prohibido trabajar en cualquier institución cultural del país, es ostensible el problema económico y el vital. Y lo más importante, la vida cubana estaba volviéndose velozmente horrorosa. La fealdad de las cosas, las calles, la vida en sí misma, las relaciones humanas.

Mi edificio en la Habana Vieja, que fue construido en la década de los cincuenta, se fue convirtiendo en un lugar oscuro, de paredes sucias, la gente vestía con lo que podía. La vulgaridad, que siempre ha sido un ingrediente de nuestros atributos nacionales, se iba multiplicando con tremenda rapidez. En fin. Si en un país hay miseria económica rayana en el hambre y además el control represivo es absoluto, total, fascistoide, y a todos los niveles, ¿tiene algún sentido permanecer en dicho país? ¿Y además sacrificar y condenar a tu familia y el futuro de tus hijos en ese desagradable contexto «antropológico» delirante?

Usted ha narrado que tuvo en Cuba presiones de todo tipo que fueron desde «la Seguridad del Estado hasta el Ministerio de Cultura. Presiones por una parte y chantajes por la otra». ¿Además del episodio de la discusión de seis horas con Abel Prieto, entonces ministro de Cultura —en la cual usted se rehúsa a aceptar la oficina, el auto y un sueldo para hacer la revista por el Estado—, puede narrar otros?

El que más huella dejó en mí fue el encuentro con Abel Prieto, era miembro del Buró Político de Cuba, los más cercanos a Fidel Castro en temas de decisiones y no recuerdo si en esos momentos aún era ministro de Cultura. Fue una charla o cuasi-charla muy tensa, él con su monserga de la necesidad de la Revolución y sus mecanismos, yo con mi monserga que había que ir rápidamente a una democracia y eliminar el Partido único y los mecanismos de represión; además, por supuesto, libertad de prensa, editorial, libertad de viaje a todo ciudadano cubano. En fin.

En un momento me dijo que «ellos» me darían una casa en un buen barrio para que mi familia viviese menos apretada que en un cuchitril de la Habana Vieja, donde nos ahogábamos de asma y de risa. Me darían un carro y me ofrecían ser director oficial de la Revista Diáspora(s) y tendría una oficina propia. Más o menos pensé: «Es que no han comprendido nada». Y le dije: «Usted no ha comprendido absolutamente nada, ni de la literatura ni de la ética». Tampoco tenía por qué «comprender», si su misión como funcionario del establishment cultural y de la nomenclatura política del Partido precisamente era NO comprender. También, por otro lado, tuve un par de interrogatorios entretenidos de varias horas, pero esto entraba en la pura «mecánica represiva» del Ministerio del Interior.

¿Tiene usted prohibida la entrada a Cuba?

Literalmente. Aunque yo añadiría que nunca literariamente.

Una vez que sale usted de Cuba era previsible —por cómo ha actuado tradicionalmente el poder gubernamental— que dejara de figurar o de ser visibilizado como un escritor cubano. Pero ¿ha conocido, además del silencio y el borrado de memoria, alguna acción concreta para demeritarlo dentro de la isla?

Bueno, las cosas siguen igual. Allí no se me publica en revistas oficiales. Sería un contrasentido o una paradoja irónica que si tengo completamente prohibida la entrada en Cuba se publiquen mis textos, mucho más sin mi permiso, dicho sea de paso.

No creo que la invisibilidad acerca de un escritor se pueda crear así, al contrario, ese método restrictivo de censura crea resortes que actúan en sentido contrario, como han sido los casos de Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, y otros muchos. Sé que soy leído en Cuba, pero no creo que por ser un «ausente» perenne.

Los escritores del Grupo/Revista Diáspora(s) son leídos (por grupos pequeños de lectores y escritores) porque posiblemente dejaron cierta impronta literaria por sus textos y por la revisión que intentó operar sobre la «tradición cubana de su literatura». Sin embargo, debo aclarar que los escritores que pertenecieron al Grupo/Revista DIÁSPORA(S), como es mi caso, leyeron y se dejaron influir por lo que entendíamos que nos enriquecía como escritores, desde las mejores prosas de José Martí, siglo XIX, (elogio la fuerza tremenda de su prosa en muchas de las llamadas «Escenas Norteamericanas», y la fuerza «visual» que vemos en sus grandes «Versos sencillos»), los poemas de Manuel de Zequeira, los escritos fundamentalmente a finales del siglo XVIII (uno de ellos, «La Ronda», es increíble, entre la realidad y el puro absurdo), y para mí fue decisivo (y aún lo es) el escritor José Lezama Lima, algo inusitado en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Debo aclarar, que mi texto «Olvidar Orígenes» (ensayo-libelo), acerca del grupo de Lezama Lima, era un guiño doble, «olvidar» para no repetir la escritura directamente barroca o pseudo-barroca, «olvidar» para avanzar, pero hacer permanecer en ese «olvido» el legado de José Lezama Lima, y no como abstracción ética, sino como la más grande literatura producida en Cuba.

Usted, señorita, me ha preguntado si yo he sido «borrado» en la isla. ¿Sabe? Me encanta ser algo así como una borradura. Cuando uno escribe se convierte en una suerte de doble fantasmal de sí mismo. Incluso a todos nos pasa cuando vivimos. Creemos que vivimos y no es muy exacto, es una palabra aproximativa. Somos borraduras. Borrón y cuenta nueva. ¡Esa es la cuestión!

La versión orginal de esta entrevista aparece en el libro La censura silenciosa, Ilíada Ediciones.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ángel

Esther Cañive

Mil gracias, querida Esther. Gracias por leer y por el cariño siempre. ¡Abrazo!