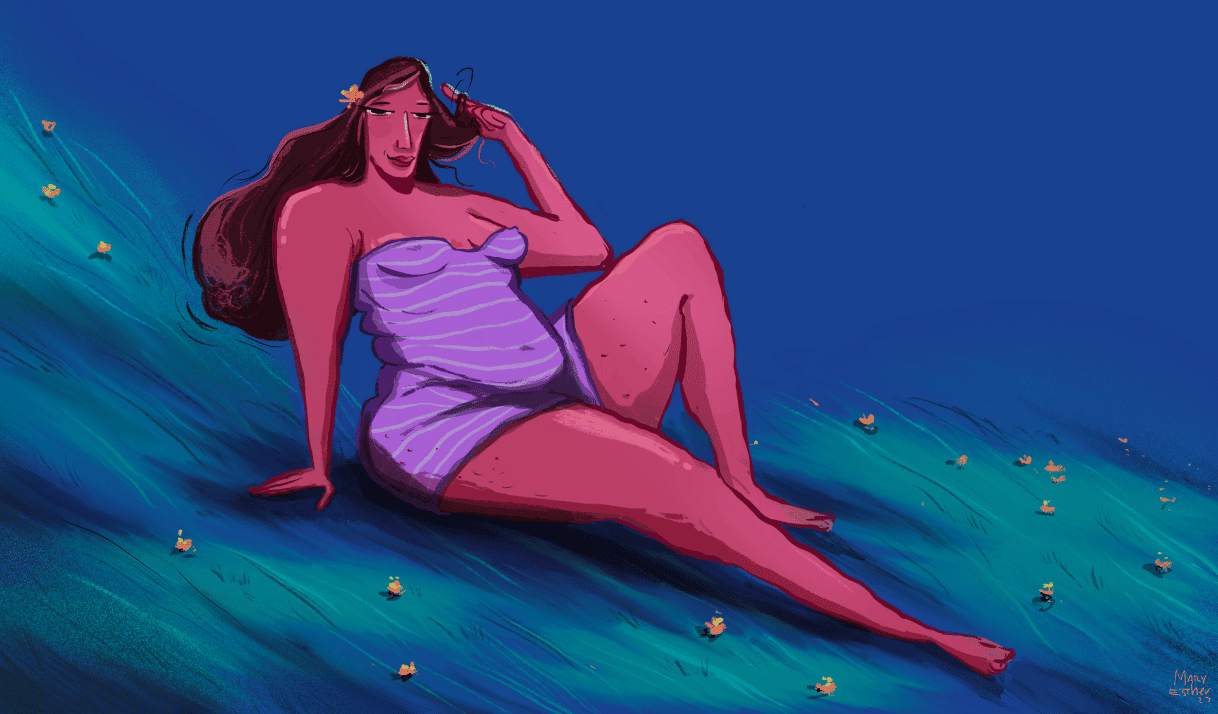

Mi primera vez

Perdí la virginidad con 17 años. Era un sábado caluroso de agosto. Ese verano había conocido a un salvavidas de 32 años. Él me esperó, semanas después, en una playa de Varadero. El sexo duró pocos minutos, nada de placer ni preámbulos. Sí, «me partieron» en el mar.

Al salir del agua me temblaban los muslos como si hubiera acabado de bajar de una montaña rusa. Ninguno de los dos habló. Él me llevó a la villa militar donde trabajaba y me «premió» con un sándwich enorme de jamón y queso y una lata de refresco Cachito. Comí la merienda íntegra. No dije cómo me sentía, pero pensé que ya no tendría que quedarme callada cuando se hablara sobre ese tema en el dormitorio de la beca. Mis amigas escucharon una historia ficcionada, no la real.

Mi primera vez no fue lo que quise. Me sentía incómoda con haberlo hecho con un desconocido, pero no había tenido ni insinuaciones amorosas hasta ese momento. Todos mis intentos de acercamiento, casi siempre a chicos mayores, habían fallado. Yo era simplemente la «gordita», la intocable.

Mi adolescencia

Durante la adolescencia nunca tuve una pareja formal. Mis amigas cambiaban constantemente de novio y parecían felices. La curiosidad se me disparaba a ratos. Quería vivir mi sexualidad también, pero mi rol se limitaba siempre al de la gordita de espejuelitos graciosa, la mejor confidente, la perfecta alcahueta.

La gordofobia estuvo muy presente en mi adolescencia. Muchas veces, los muchachos me humillaban para demostrar que yo les gustaba. En octavo grado tuve mi primer novio. Hacíamos la típica pareja del bufón del grupo con la gordita inteligente de espejuelitos.

D. había tenido un problema oftalmológico al nacer que le dejó ciego de un ojo. Sus espejuelos tenían altas graduaciones. Después de cuatro meses de relación, comenzó a acosarme frente al resto de los chicos de la escuela. Fueron días duros. Soporté que se riera de mi físico frente a todos, que revelara detalles de nuestra intimidad o que se burlara de mis padres en público.

Me gustas, pero te humillo

Unos años después en el preuniversitario se me acercó G., un chico también gordo. Me confesó que le gustaba en noveno grado. No lo había confesado por miedo al «chucho», porque él había visto todo lo que había pasado con D. Él también me atraía. Fue el único intento de novio que tuve en el pre, aunque no sé ni siquiera si podría llamarle así.

Pasé el preuniversitario en una escuela becada en Güira de Melena. Allí estudié y dormí durante tres cursos, de domingos a viernes. Un fin de semana de guardia grupal entró G. al dormitorio que compartía con otras chicas. Lo hizo deformando la ventana del primer piso y me buscó en la litera. Nos dimos unos besos, yo era su única opción para esa noche. Al día siguiente, me declaró la guerra, sin yo saber las razones. Solo salían insultos y burlas cuando hablaba de mí. Fue una época de mucho llanto e incertidumbre.

Unos meses más tarde, cuando me preparaba para entrar a la universidad, conocí a J. C. Este era un personaje nuevo en mi catálogo de amoríos de adolescente. El típico macho alfa quemador de gimnasio, guantanamero fogoso y envolvente, mayor que yo, por supuesto, con un tatuaje de mujer desnuda en el pecho y mirada seductora; el fuertecito del barrio que todas mis amigas deseaban. Solía escaparme de los repasos de Historia de Cuba para tener sexo con él. Siete meses en lo mismo; largas horas copulando entre cuatro paredes. Allí era donde único podía manifestarle mi amor porque fuera de ese espacio era una más.

Las gordas no tienen sentimientos

Esas primeras experiencias me convirtieron en una mujer que se conformaba con encuentros físicos casuales, casi todos irrepetibles.

En la universidad, seguía siendo gorda. Me encantaban las fiestas, las salidas grupales, bailar e ir a conciertos. Hubo mucha euforia en ese primer año de la carrera. Mis nuevas amigas venían con relaciones formales desde la enseñanza anterior, algunas vivían con sus parejas, otras iban encontrando el amor en las facultades de la Universidad de La Habana. Yo seguía siendo la chica del palo casual.

Cuando examino ese período de mi vida veo que fue muy engañoso. Había sexo en abundancia, pero no recuerdo que existiera un chico que me preguntara por mis orgasmos. Ni siquiera una conversación sobre mis gustos en la cama, mis fantasías o mis zonas erógenas. Nadie me preguntó si me excitaban esos golpes tan fuertes o que me dejaran marcas en la piel o la cara hinchada por varios días. Tampoco hubo una frase de halago o satisfacción relacionada conmigo y lo que habíamos hecho.

Viví esos años en la total falsedad, pensaba que significaba algo más para todos esos amantes momentáneos. Solo representaba una vagina opulenta con la que jugar sin sentimientos mediante. Era, en definitiva, un objeto sexual para materializar sus morbosidades.

Ni siquiera cuando encontré pareja dejé de ser víctima de discriminación por mi talla. En una de las reuniones que él solía tener con sus amigos salió el tema de las fantasías sexuales. Mi novio manifestó su deseo de experimentar conmigo junto a otras personas. La respuesta inmediata de los presentes fue que eso iba a ser muy difícil porque nadie iba a querer estar conmigo por gorda.

Mejor que nadie te vea

Realmente hay más personas que buscan sexo con personas de tallas grandes de lo que imaginamos. En las redes sociales es muy frecuente que me escriban por privado frases como «me das morbo», «quisiera estar con alguien como tú», «me vuelven loco las mujeres con bastante carne» u otras similares. Para mi sorpresa, generalmente son hombres fitness, con cuerpos muy bien definidos. Me acuerdo entonces de J. C., pero también de R. que me escribió hace poco a raíz de una foto que compartí, ni siquiera mía, de una mujer obesa en ropa interior.

Me contó que es «enfermo» a las gordas. De hecho, cree que es una aberración mental desear a una. Me dice que tiene que dejar de escribirme porque le recuerdo a una «mucho más gorda», con la que bajó treinta libras a base de puro sexo. Le gustaba demasiado, confiesa. Pero como no era su mujer, tenía que contenerse. Yo diría más bien, reprimirse.

Cuenta que, a su mujer, que es delgada, no le gustan las cosas que él desea en la cama. Entonces buscaba a la otra chica porque eran compatibles en cuerpo y mente. Sentí mucha lástima.

Pienso también en el influencer y cantante de República Dominicana que empecé a seguir hace poco. Todo su discurso se centra en «elogiar» a las gorditas. O eso creen él y sus seguidoras. Hasta ahora, en los videos y las directas que he visto solo habla del plano sexual. Dice que nos gustan grandotes para que nos den «duro», que siempre deseamos tener sexo anal, que los flacos no pueden aspirar a tenernos, que compramos más juguetes sexuales, que somos insaciables y precisamos que nos maltraten en la cama y que no nos negamos a tener relaciones sexuales. No dudo que sea una muy bien pensada estrategia de marketing.

Está mal generalizar. Pero eso es lo que ha pasado toda la vida con las gordas. Nos meten a todas en el mismo paquete. Hablan por nosotras. Sienten por nosotras. Nos ocultan y delegan solo a cumplir fantasías sexuales. Y lo peor, nos cosifican. Nuestros cuerpos son duramente criticados por la sociedad, a pesar de las muchas campañas de inclusión que se hacen.

Hace poco conversaba con un amigo sobre la cantidad de seguidores de muchas personas con sobrepeso en una plataforma como OnlyFans. Algunas cuentan con millones de followers y facturan muchísimo dinero. Un detalle: están tras una pantalla. Dan placer, pero no son el estereotipo de mujer que llevarían a comer con sus amigos o la que escogerían para madre de sus hijos.

Las cosas que nunca cambian

Hace poco retomé la comunicación con J. C. Vive ahora en Estados Unidos. Tiene 45 años y no ostenta el cuerpo de escultura griega de la juventud. Yo también he cambiado mucho, me dice.

Después de casi quince años sin hablar le pregunté por qué no me había propuesto ser su novia cuando nos veíamos. Su respuesta fue predecible: que nunca se dio la oportunidad, que a él le gustan las personas y no le hubiera importado, que yo sabía que a él le gustaban las gorditas con cara linda como la mía.

Aproveché para preguntarle también por qué nunca se interesó por cómo me sentía cuando tenía relaciones con él. Su reacción inmediata fue llamarme inmadura, desmemoriada y mentirosa. Cómo iba a decirle eso si él fue mi gran maestro en la cama. ¿Acaso no me acordaba de todo lo que me hacía?

Le dije que lo había olvidado todo y a todos. Ha sido un mecanismo autogenerado por mi psiquis. Que ahora, a mis treinta, trato de concentrarme en cómo me siento, en cómo me veo y, sobre todo, en cómo me disfruto; que los orgasmos me los gestiono yo si a nadie le interesa que los tenga; que ya no me sorprende un cuerpo escultural, sino una mente atractivamente morbosa y que huyo de los amantes virtuales que solo desean verme tras una pantalla.

J. C. me dejó en visto. Hay cosas que nunca cambian.

Comentarios

En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ariel Echevarría Luis

Rolando Cabrera González